Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin

Kleiner Fehler - Großer Schaden: Zu heiß und zu schnell aufgeheizt

Auf einem aus Altfliesen bestehenden Bestandsfußboden in einem Badezimmer installierte ein Heizungsbauer eine dünnschichtige Fußbodenheizung in Form einer Kunststoffmatte, ein Fliesenleger verlegte schließlich einen neuen Fliesenboden. Die Eigentümer gaben an, dass an der Fußbodenheizung im Mai 2022 eine Vorlauftemperatur von 60 bis 70 °C eingestellt war. Diese wurde vom Eigentümer im Oktober beanstandet, da der Boden zu heiß und barfuß nicht begehbar war. Danach regelte der Heizungsinstallateur die Vorlauftemperatur auf 58 °C herunter und beließ sie so.

Kurze Zeit nach Inbetriebnahme des Bades bemerkte der Eigentümer Hohlstellen im gesamten Belag - außer in der Dusche, wo sich keine Fußbodenheizung befand. Der Eigentümer zeigte die Schäden dem Fliesenleger und dem Heizungsinstallateur an. Beide Gewerke lehnten eine Verantwortung dafür ab. Die Parteien konnten sich nicht einigen, sodass es zum Rechtsstreit kam, der bis heute andauert.

Schaden

Hohlstellen und Verlegefehler

Noch vor den Bauteilöffnungen fuhr der Sachverständige den Bodenbelag mit einem Hohlstellendetektor ab. Die vorhandenen Hohlstellen waren akustisch gut wahrnehmbar. Der gesamte Boden lag tatsächlich bis auf den Duschbereich hohl.

Bei einer Temperaturmessung am Boden wurden normale Werte der Oberflächentemperatur von 26°C gemessen. Die zulässige Temperatur bei einem Fliesenbelag beträgt 29 °C. Anzeichen eines Wasserschadens, Feuchte- oder Wasserflecken waren nicht feststellbar. Zur Ermittlung der Schadenursachen wurden Bauteilöffnungen vorgenommen und die Fußbodenkonstruktion bis zur Badabdichtung und Ausgleichsschicht freigelegt.

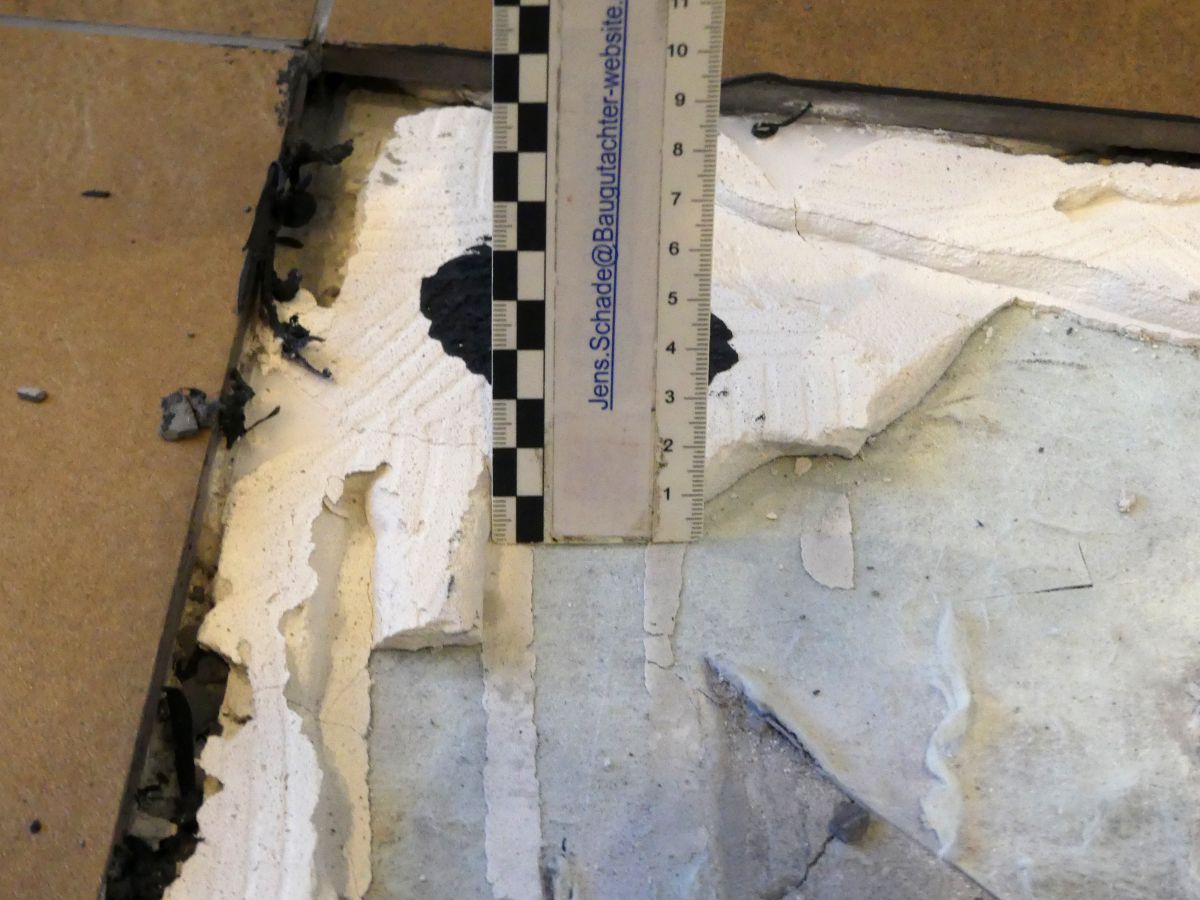

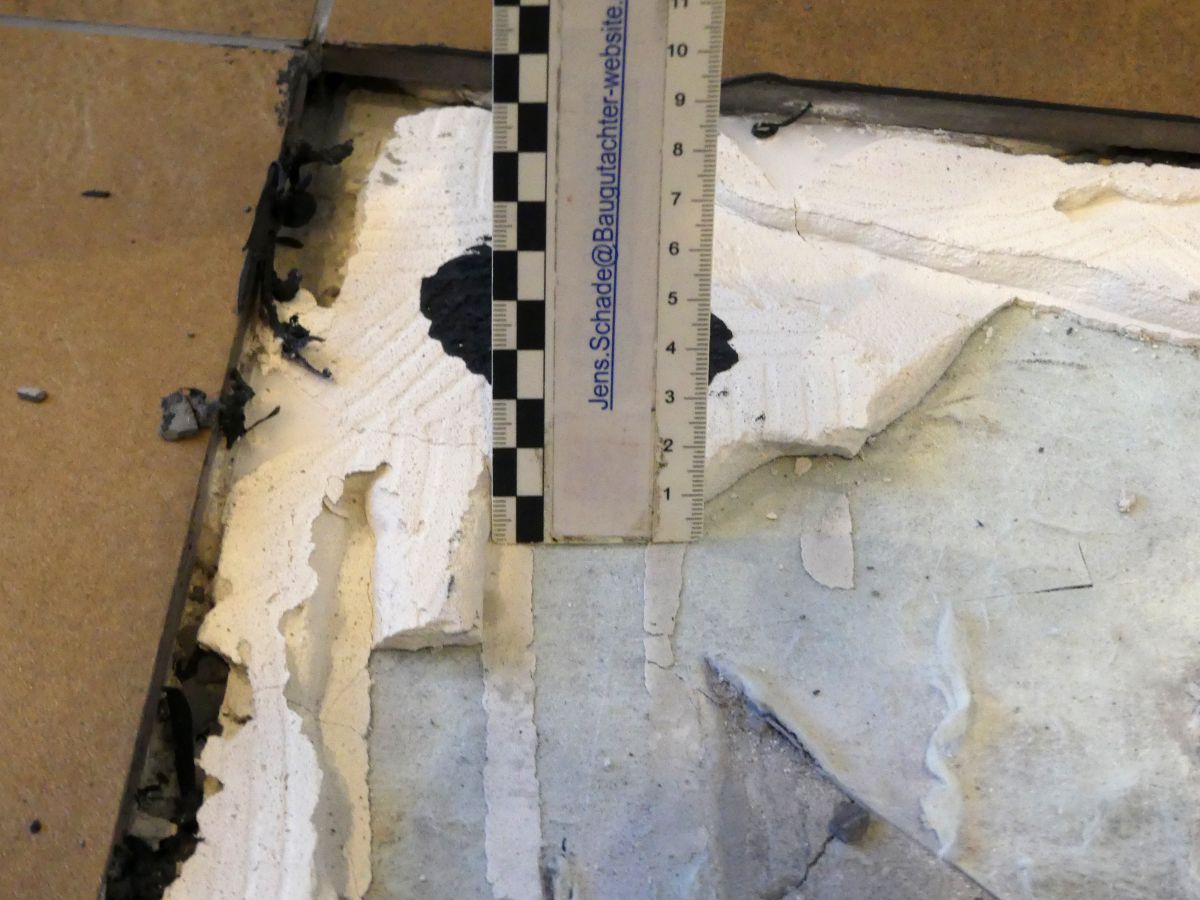

Die Bauteilöffnungen brachten folgende Erkenntnisse: Die Schichten der Fußbodenkonstruktion bestanden aus 8 mm dicken Fliesen, 12 mm Fliesenkleber, 1 mm Verbundabdichtung (Bahn), rund 8 mm Ausgleichsschicht, ungefähr 20 mm Heizestrich (Dünnestrich und Heizmatte), Bestandsboden bzw. Altfliesen. Der Fliesenkleber wies eine Dicke 12 mm im Mittelbett auf. Er war netzartig und über die gesamte Fläche gerissen. Die unter der Verbundabdichtung befindliche Ausgleichsschicht in Form eines Dünnestrichs war ebenfalls netzartig gerissen.

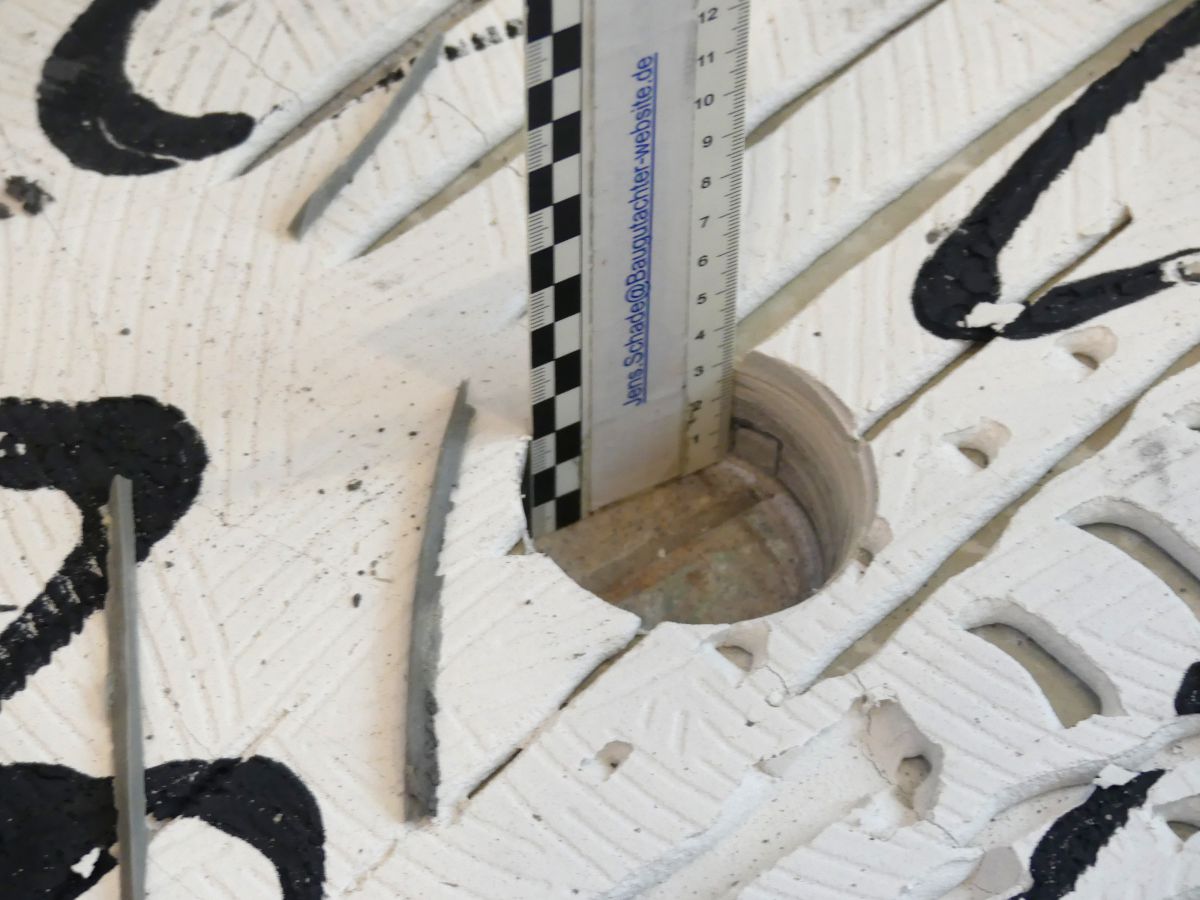

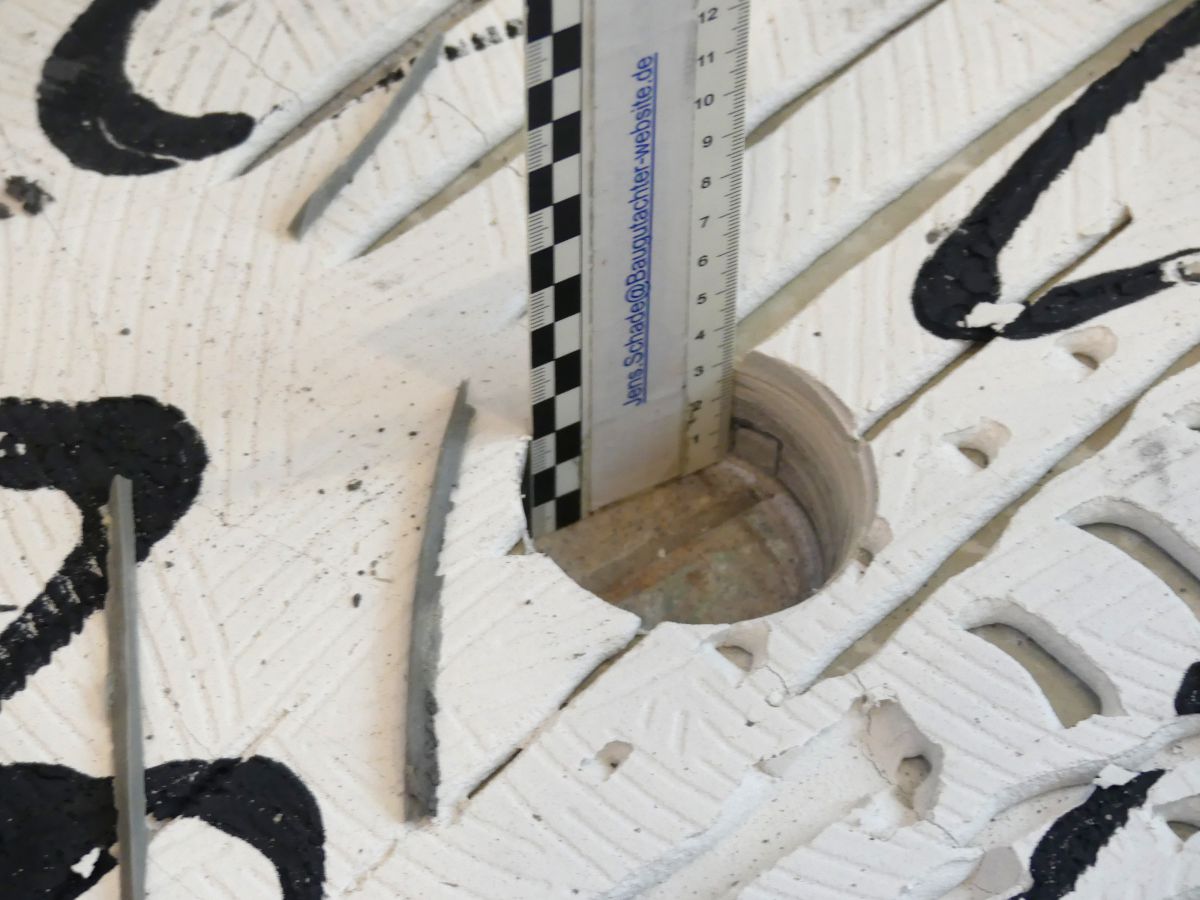

An der Rückseite der Bodenfliesen haftete nur wenig bis gar kein Fliesenkleber an. Eine Verklebung im Buttering-Floating-Verfahren (der Kleber wird sowohl auf der Plattenrückseite und auf dem Boden aufgetragen und frisch-in-frisch verklebt) war nicht feststellbar. Bei der Bauteilöffnung zur Wandfläche am Randanschluss war ein starrer Wandanschluss der Bodenfliesen zur Wand festzustellen. Die Bodenfliesen wurden ohne Hinterfüllmaterial direkt an die Wand gelegt.

Ursache

Hohlräume in Fläche, falsches Aufheizen der Fußbodenheizung

Der Schaden basiert auf mehreren Rahmenbedingungen und Handlungen:

1. Heizungsinstallateur

In diesem Fall ging es um ein zu starkes und zu schnelles Aufheizen mit zu hoher Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Aufgrund des vorgefundenen Schadenbildes und der damals herrschenden Vorlauftemperatur von 60 bis 70 °C bei Inbetriebnahme der Fußbodenheizung ging der Sachverständige davon aus, dass der Schichtenaufbau des Bodens zu stark erhitzt wurde. Dies führte zu Schwindspannungen infolge der zu schnellen Austrocknung, zu den festgestellten Rissen in den einzelnen Schichten und letztendlich zu Hohllagen der Bodenfliesen. Die über den Heizmatten befindlichen Schichten sind für derartig hohe Temperaturen nicht ausgelegt und wurden quasi kaputt geheizt.

Die Hersteller derartiger Dünnschichtsysteme geben an, dass die maximale Vorlauftemperatur zum Funktions- und Trockenheizen des verbauten Heizsystems 50 °C betragen darf, um Schäden zu vermeiden und um eine Begehbarkeit des Fliesenbelages zu ermöglichen. Im vorliegenden Fall wurde die belagsabhängige Bodentemperatur nicht beachtet. Für einen Fliesenbelag ist die Oberflächentemperatur bei Nutzung auf maximal 29 °C begrenzt, was bei Inbetriebnahme der Fußbodenheizung nicht der Fall gewesen sein kann.

Gesicherte Angaben zum Auf- bzw. Funktionsheizen der Fußbodenkonstruktion lagen nicht vor. Ein Aufheizprotokoll, das die Dauer und die Vorlauftemperatur des Aufheizens (max. 45 bis 50 °C, ca. 4 Tage lang) ausweist, wurde nicht angefertigt und existiert nicht. Aus den genannten Gründen sind die einzelnen Schichten des Bodenaufbaus quasi verbrannt und die festgestellten Risse und Hohllagen in der Konstruktion entstanden.

2. Fliesenleger

Die Bodenfliesen wurden generell nicht hohlraumfrei und auch nicht im Buttering-Floating-Verfahren verlegt, was zu großflächigen Hohlstellen zwischen den einzelnen Kleberzahnungen führte. Das Klebe-Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Fliesenkleber sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Fliesen aufgetragen wird. Beim Auftragen des Klebers ist es wichtig, dass der Handwerker auf dem Untergrund und auf der Fliese mit der Zahnspachtel in die gleiche Richtung kämmt: Dies kann senkrecht oder waagerecht sein, solange die Verzahnung parallel läuft.

Eine hohlraumfreie Verlegung wird weiterhin durch die Verwendung verschiedener Zahnspachtel erreicht: Der korrekte Zahnspachtel für den Untergrund mit 10mm, der Zahnspachtel für die Fliese 6 mm. Dadurch ergibt sich eine Mörteldicke von rund 8 mm und Hohlräume werden gut verschlossen.

Das vorgefundene Kleberbett war hingegen zu dick. Im vorliegenden Fall wäre eine Verlegung der Fliesen im Dünnbettmörtel, mit einer Schichtdicke von 3 bis 7 mm erforderlich gewesen. Die Dicke des Kleberbettes betrug ungefähr 12 mm, was zu Spannungen im Kleberbett führte. Fliesen müssen bei darunter liegenden Verbundabdichtungen grundsätzlich im Dünnbett verlegt werden, um Materialspannungen und Risse zu vermeiden.

Die Bodenfliesen wurden unmittelbar an die Außenwände gelegt, sodass eine thermische Dehnung des Bodens beim Aufheizen nicht mehr möglich war. Die entsprechenden Verlegevorgaben, vor allem die Einarbeitung einer Rundschnur als Hinterfüllmaterial bei Badabdichtungen, wurde nicht beachtet. So entstand ein starrer Anschluss und der Boden konnte sich nicht mehr ausdehnen. Ablösungen der Bodenfliesen vom Kleberbett waren die Folge.

Verantwortlichkeit

Heizungsinstallateur und Fliesenleger

haften zu gleichen Teilen

Die Schadenursachen beruhen auf gleichen Verursachungsanteilen des Heizungsinstallateurs und des Fliesenlegers. Aus technischer Sicht sind beide Gewerke für die aufgetretenen Schäden verantwortlich. Die gesamte Fußbodenkonstruktion muss abgebrochen und erneuertet werden. Die Sanierungskosten dürften zwischen 10.000 und 15.000 EUR liegen.

Der Autor

Jens Schade ist von der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.

Baugutachter Dipl.-Ing. Jens Schade

Am Vogelherd 10 98693 Ilmenau

Tel.: 03677/6899706 Mobil: 0175/7218849

jens.schade@baugutachter-website.de

www.baugutachter-website.de

aus FussbodenTechnik 03/24 (Wirtschaft)

aus FussbodenTechnik 03/24 (Wirtschaft)

Schichten des Bodenaufbaus quasi verbrannt

Fußbodenkonstruktionen zählen zu den komplexesten und am höchsten belasteten Bauteilen - schon kleine Fehler können hier große Auswirkungen haben. Dabei hat jede Baustelle ihre eigenen Tücken. Oft zeigt sich im Schadensfall erst anhand der Ursachenforschung, worauf ein Verleger alles achten muss. FussbodenTechnik deckt in Zusammenarbeit mit namhaften Sachverständigen anhand realer Schadensfälle mögliche Fehlerquellen auf. Diesmal geht es um die nachträgliche Sanierung einer Fußbodenkonstruktion in einem Badezimmer. Dort lösten sich großformatige keramische Bodenfliesen aufgrund von Verlegefehlern. Zusätzlich wurde das dünnschichtige Fußboden-Heizsystem zu schnell und mit zu hoher Vorlauftemperatur aufgeheizt.Auf einem aus Altfliesen bestehenden Bestandsfußboden in einem Badezimmer installierte ein Heizungsbauer eine dünnschichtige Fußbodenheizung in Form einer Kunststoffmatte, ein Fliesenleger verlegte schließlich einen neuen Fliesenboden. Die Eigentümer gaben an, dass an der Fußbodenheizung im Mai 2022 eine Vorlauftemperatur von 60 bis 70 °C eingestellt war. Diese wurde vom Eigentümer im Oktober beanstandet, da der Boden zu heiß und barfuß nicht begehbar war. Danach regelte der Heizungsinstallateur die Vorlauftemperatur auf 58 °C herunter und beließ sie so.

Kurze Zeit nach Inbetriebnahme des Bades bemerkte der Eigentümer Hohlstellen im gesamten Belag - außer in der Dusche, wo sich keine Fußbodenheizung befand. Der Eigentümer zeigte die Schäden dem Fliesenleger und dem Heizungsinstallateur an. Beide Gewerke lehnten eine Verantwortung dafür ab. Die Parteien konnten sich nicht einigen, sodass es zum Rechtsstreit kam, der bis heute andauert.

Schaden

Hohlstellen und Verlegefehler

Noch vor den Bauteilöffnungen fuhr der Sachverständige den Bodenbelag mit einem Hohlstellendetektor ab. Die vorhandenen Hohlstellen waren akustisch gut wahrnehmbar. Der gesamte Boden lag tatsächlich bis auf den Duschbereich hohl.

Bei einer Temperaturmessung am Boden wurden normale Werte der Oberflächentemperatur von 26°C gemessen. Die zulässige Temperatur bei einem Fliesenbelag beträgt 29 °C. Anzeichen eines Wasserschadens, Feuchte- oder Wasserflecken waren nicht feststellbar. Zur Ermittlung der Schadenursachen wurden Bauteilöffnungen vorgenommen und die Fußbodenkonstruktion bis zur Badabdichtung und Ausgleichsschicht freigelegt.

Die Bauteilöffnungen brachten folgende Erkenntnisse: Die Schichten der Fußbodenkonstruktion bestanden aus 8 mm dicken Fliesen, 12 mm Fliesenkleber, 1 mm Verbundabdichtung (Bahn), rund 8 mm Ausgleichsschicht, ungefähr 20 mm Heizestrich (Dünnestrich und Heizmatte), Bestandsboden bzw. Altfliesen. Der Fliesenkleber wies eine Dicke 12 mm im Mittelbett auf. Er war netzartig und über die gesamte Fläche gerissen. Die unter der Verbundabdichtung befindliche Ausgleichsschicht in Form eines Dünnestrichs war ebenfalls netzartig gerissen.

An der Rückseite der Bodenfliesen haftete nur wenig bis gar kein Fliesenkleber an. Eine Verklebung im Buttering-Floating-Verfahren (der Kleber wird sowohl auf der Plattenrückseite und auf dem Boden aufgetragen und frisch-in-frisch verklebt) war nicht feststellbar. Bei der Bauteilöffnung zur Wandfläche am Randanschluss war ein starrer Wandanschluss der Bodenfliesen zur Wand festzustellen. Die Bodenfliesen wurden ohne Hinterfüllmaterial direkt an die Wand gelegt.

Ursache

Hohlräume in Fläche, falsches Aufheizen der Fußbodenheizung

Der Schaden basiert auf mehreren Rahmenbedingungen und Handlungen:

1. Heizungsinstallateur

In diesem Fall ging es um ein zu starkes und zu schnelles Aufheizen mit zu hoher Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Aufgrund des vorgefundenen Schadenbildes und der damals herrschenden Vorlauftemperatur von 60 bis 70 °C bei Inbetriebnahme der Fußbodenheizung ging der Sachverständige davon aus, dass der Schichtenaufbau des Bodens zu stark erhitzt wurde. Dies führte zu Schwindspannungen infolge der zu schnellen Austrocknung, zu den festgestellten Rissen in den einzelnen Schichten und letztendlich zu Hohllagen der Bodenfliesen. Die über den Heizmatten befindlichen Schichten sind für derartig hohe Temperaturen nicht ausgelegt und wurden quasi kaputt geheizt.

Die Hersteller derartiger Dünnschichtsysteme geben an, dass die maximale Vorlauftemperatur zum Funktions- und Trockenheizen des verbauten Heizsystems 50 °C betragen darf, um Schäden zu vermeiden und um eine Begehbarkeit des Fliesenbelages zu ermöglichen. Im vorliegenden Fall wurde die belagsabhängige Bodentemperatur nicht beachtet. Für einen Fliesenbelag ist die Oberflächentemperatur bei Nutzung auf maximal 29 °C begrenzt, was bei Inbetriebnahme der Fußbodenheizung nicht der Fall gewesen sein kann.

Gesicherte Angaben zum Auf- bzw. Funktionsheizen der Fußbodenkonstruktion lagen nicht vor. Ein Aufheizprotokoll, das die Dauer und die Vorlauftemperatur des Aufheizens (max. 45 bis 50 °C, ca. 4 Tage lang) ausweist, wurde nicht angefertigt und existiert nicht. Aus den genannten Gründen sind die einzelnen Schichten des Bodenaufbaus quasi verbrannt und die festgestellten Risse und Hohllagen in der Konstruktion entstanden.

2. Fliesenleger

Die Bodenfliesen wurden generell nicht hohlraumfrei und auch nicht im Buttering-Floating-Verfahren verlegt, was zu großflächigen Hohlstellen zwischen den einzelnen Kleberzahnungen führte. Das Klebe-Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Fliesenkleber sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Fliesen aufgetragen wird. Beim Auftragen des Klebers ist es wichtig, dass der Handwerker auf dem Untergrund und auf der Fliese mit der Zahnspachtel in die gleiche Richtung kämmt: Dies kann senkrecht oder waagerecht sein, solange die Verzahnung parallel läuft.

Eine hohlraumfreie Verlegung wird weiterhin durch die Verwendung verschiedener Zahnspachtel erreicht: Der korrekte Zahnspachtel für den Untergrund mit 10mm, der Zahnspachtel für die Fliese 6 mm. Dadurch ergibt sich eine Mörteldicke von rund 8 mm und Hohlräume werden gut verschlossen.

Das vorgefundene Kleberbett war hingegen zu dick. Im vorliegenden Fall wäre eine Verlegung der Fliesen im Dünnbettmörtel, mit einer Schichtdicke von 3 bis 7 mm erforderlich gewesen. Die Dicke des Kleberbettes betrug ungefähr 12 mm, was zu Spannungen im Kleberbett führte. Fliesen müssen bei darunter liegenden Verbundabdichtungen grundsätzlich im Dünnbett verlegt werden, um Materialspannungen und Risse zu vermeiden.

Die Bodenfliesen wurden unmittelbar an die Außenwände gelegt, sodass eine thermische Dehnung des Bodens beim Aufheizen nicht mehr möglich war. Die entsprechenden Verlegevorgaben, vor allem die Einarbeitung einer Rundschnur als Hinterfüllmaterial bei Badabdichtungen, wurde nicht beachtet. So entstand ein starrer Anschluss und der Boden konnte sich nicht mehr ausdehnen. Ablösungen der Bodenfliesen vom Kleberbett waren die Folge.

Verantwortlichkeit

Heizungsinstallateur und Fliesenleger

haften zu gleichen Teilen

Die Schadenursachen beruhen auf gleichen Verursachungsanteilen des Heizungsinstallateurs und des Fliesenlegers. Aus technischer Sicht sind beide Gewerke für die aufgetretenen Schäden verantwortlich. Die gesamte Fußbodenkonstruktion muss abgebrochen und erneuertet werden. Die Sanierungskosten dürften zwischen 10.000 und 15.000 EUR liegen.

Der Autor

Jens Schade ist von der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.

Baugutachter Dipl.-Ing. Jens Schade

Am Vogelherd 10 98693 Ilmenau

Tel.: 03677/6899706 Mobil: 0175/7218849

jens.schade@baugutachter-website.de

www.baugutachter-website.de

Foto/Grafik: Schade

Noch vor den Bauteilöffnungen fuhr der Sachverständige den Bodenbelag mit einem Hohlstellendetektor ab. Die vorhandenen Hohlstellen waren akustisch gut wahrnehmbar.

Foto/Grafik: Schade

Zur Ermittlung der Schadenursachen wurden Bauteilöffnungen vorgenommen und die Fußbodenkonstruktion bis zur Badabdichtung und Ausgleichsschicht freigelegt.

Foto/Grafik: Schade

Die Schichten der Fußbodenkonstruktion bestanden aus 8 mm Fliesen, 12 mm Fliesenkleber, 1 mm Verbundabdichtung (Bahn), rund 8 mm Ausgleichsschicht, umgefähr 20 mm Heizestrich (Dünnestrich und Heizmatte) sowie Bestandsboden bzw. Altfliesen.

Foto/Grafik: Schade

Bei einer Temperaturmessung am Boden wurden normale Werte der Oberflächentemperatur von

TO 26°C gemessen. Die zulässige Temperatur bei einem keramischen Fliesenbelag beträgt 29 °C.

TO 26°C gemessen. Die zulässige Temperatur bei einem keramischen Fliesenbelag beträgt 29 °C.

Foto/Grafik: Schade

Der Fliesenkleber wies eine Dicke 12 mm im Mittelbett auf.

Er war netzartig und über die gesamte

Fläche gerissen.

Er war netzartig und über die gesamte

Fläche gerissen.

Foto/Grafik: Schade

An der Rückseite der Bodenfliesen haftete nur wenig bis gar kein Fliesenkleber an. Eine Verklebung im Buttering-Floating-Verfahren war nicht feststellbar.