Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin

PIK-Dialog Nr. 28

Welche Punkte sollten Parkettleger im Vorfeld der Arbeiten klären?

Am Anfang sollte eine gründliche Überprüfung und Bewertung der Bausubstanz stehen. Das geschieht in den meisten Fällen mithilfe von baustellenüblichen Prüfmethoden. Für Parkettleger ist es jedoch oft schwierig, die Tragfähigkeit und Eignung von Untergrundstrukturen wie Dünnschichtsystemen oder den Bestandsestrich nach dem Einfräsen von Schlitzen zu beurteilen und zu bewerten. Daher ist es immer empfehlenswert, dass der ausführende Handwerker eine schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit der Konstruktion sowie deren grundsätzliche Eignung vom Auftraggeber einholt. Solche Sonderkonstruktionen sind zwar teilweise bereits seit Jahren erprobt und gelten als anerkannter Stand der Technik, dennoch müssen solche Aufbauten für das vollflächige Kleben von Parkett gesondert vertraglich mit dem Auftraggeber vereinbart und schriftlich freigegeben werden.

Wie unterscheidet sich die Nachrüstung einer Fußbodenheizung von der Installation im Neubau?

Bei der Renovierung eines bestehenden Gebäudes greift man oft auf dünnschichtige Heizsysteme zurück. Diese werden normalerweise auf oder in den bereits vorhandenen Estrich verlegt, was zu einer geringeren Gesamthöhe im Vergleich zu herkömmlichen Heizestrichen führt. Die üblicherweise lange Trocknungszeit eines konventionellen Estrichs entfällt in der Regel, wodurch das Funktionsheizen und gegebenenfalls das Belegreifheizen kurz nach der Installation des Systems möglich ist. Die Verlegung des Oberbelags kann somit ebenfalls kurz nach dem Einbau des Fußbodenheizungssystems erfolgen.

Welche Möglichkeiten der Nachrüstung gibt es?

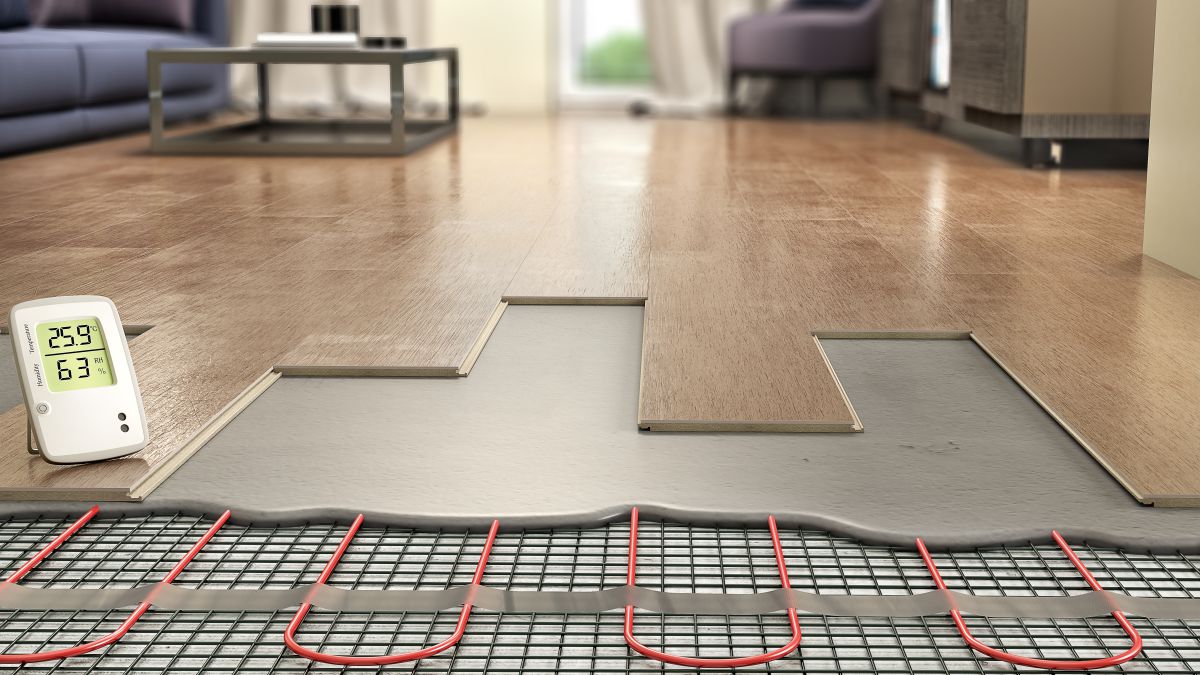

Es gibt verschiedene Systeme, die sich unter anderem in Bezug auf Heizquelle, Tragschicht und Ausführung unterscheiden. In Bezug auf die Heizquelle kann zwischen warmwassergeführten und elektrischen Heizsystemen unterschieden werden. Warmwassergeführte Systeme können im Verbund mit bestehenden Estrichen als dünn aufgetragenes schwimmendes System oder auch als Trockenbausystem installiert werden. Zum Teil können die Aufbauten sogar den Bauarten nach DIN 18560 und EN 1264 zugeordnet werden.

Elektrische Heizsysteme hingegen werden in der Regel im Verbund mit vorhandenen Estrichen installiert. Sie bestehen vorwiegend aus drahtgeführten Systemen, die auf einem Träger befestigt werden, oder aus dünnen Heizmatten, die keine Träger benötigen. Beide Arten werden auf der vorhandenen Lastverteilschicht (Estrich) fixiert und anschließend gemäß den vorgeschriebenen Schichtdicken eingespachtelt. Elektrische Heizsysteme unterscheiden sich in ihrer Watt-Leistung. Nicht alle Varianten sind für alle Arten von Parkett geeignet.

Warum ist die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen der Tragschicht oder der Heizelemente so wichtig?

Damit das neue Heizsystem ordnungsgemäß installiert werden kann, muss der Unterboden unter anderem ausreichend fest, eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Zusätzlich ist es wichtig, dass der Untergrund entsprechend seiner Art und der verwendeten Verlegewerkstoffe vorbereitet und bei Bedarf grundiert wird.

Kann auch der bestehende Estrich für die Verlegung der Fußbodenheizung genutzt werden?

Das ist möglich, wenn der Auftraggeber schriftlich bestätigt hat, dass die Konstruktion tragfähig, dick genug und geeignet ist. Diese Methode bedeutet einen nicht unerheblichen Eingriff in die Bausubstanz, denn hierbei werden Schlitze für die Warmwasserheizungsleitungen in den Bestandsestrich gefräst, dann die Rohre verlegt sowie angeschlossen und dann die Schlitze mit standfester oder auch selbstverlaufender, kunststoffvergüteter Spachtelmasse verfüllt. Danach erfolgt der weitere Aufbau bis hin zum Kleben des Parketts.

Welche energetischen Werte müssen beachtet werden?

Unabhängig davon, ob elektrische oder konventionelle Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme zum Einsatz kommen, muss sichergestellt sein, dass der Wärmedurchlasswiderstand der gesamten Fußbodenkonstruktion (Oberkante Heizrohr bis Oberkante Bodenbelag) den Wert von 0,15 m2-K/W gemäß EN 1264 nicht überschreitet. Insbesondere bei schwimmend verlegten Systemen kann der darauf liegende Fertigteilestrich zu einem erhöhten Wärmedurchlasswiderstand und damit zu Wärmeverlusten führen. Aufbauten mit geklebtem Parkett haben einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand als schwimmend verlegte. Bei vollflächiger Klebung kann die Vorlauftemperatur der Heizung um ca. 2 °C niedriger eingestellt werden. Obwohl die Berechnung und Bewertung des Wärmedurchlasswiderstands in der Verantwortung des Planers liegen, sollte der Parkettleger seinen Auftraggeber über etwaige Bedenken informieren.

Wie schütze ich mich vor etwaigen Gewähr-

leistungsansprüchen?

Aufgrund der Vielfalt an verschiedenen Systemvarianten und Herstellern ist es notwendig, den Anweisungen und Vorgaben der Hersteller solcher Systeme zu folgen. Dazu gehören unter anderem Angaben zur erforderlichen Untergrundbeschaffenheit, Untergrundvorbereitung und Einbauart. Es ist unerlässlich, auch die Anforderungen und Vorgaben zur Rohrüberdeckung, geeigneten Oberbelägen, Funktionsheizung, Vorlauftemperaturen usw. zu beachten. Dadurch ist auch sichergestellt, dass das passende Heizsystem für den ausgewählten Parkettboden verwendet wird. Wie so oft in der Bauabwicklung gilt auch hier: Eine gute Kommunikation zwischen Planer, Auftraggeber und Parkettleger im Vorfeld der Ausführung trägt maßgeblich dazu bei, dass der Boden am Ende einfach schön ist. aus Parkett Magazin 03/25 (Wirtschaft)

Nachträglicher Einbau dünnschichtiger Fußbodenheizungen

Im Bestandsbau ist der nachträgliche Einbau von dünnschichtigen Fußbodenheizungssystemen in Verbindung mit einer Parkettverlegung eine anspruchsvolle Aufgabe. Was für den Parkettleger dabei zu beachten ist, behandelt der aktuelle PIK-Dialog der Initiative Parkett im Klebeverbund.Welche Punkte sollten Parkettleger im Vorfeld der Arbeiten klären?

Am Anfang sollte eine gründliche Überprüfung und Bewertung der Bausubstanz stehen. Das geschieht in den meisten Fällen mithilfe von baustellenüblichen Prüfmethoden. Für Parkettleger ist es jedoch oft schwierig, die Tragfähigkeit und Eignung von Untergrundstrukturen wie Dünnschichtsystemen oder den Bestandsestrich nach dem Einfräsen von Schlitzen zu beurteilen und zu bewerten. Daher ist es immer empfehlenswert, dass der ausführende Handwerker eine schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit der Konstruktion sowie deren grundsätzliche Eignung vom Auftraggeber einholt. Solche Sonderkonstruktionen sind zwar teilweise bereits seit Jahren erprobt und gelten als anerkannter Stand der Technik, dennoch müssen solche Aufbauten für das vollflächige Kleben von Parkett gesondert vertraglich mit dem Auftraggeber vereinbart und schriftlich freigegeben werden.

Wie unterscheidet sich die Nachrüstung einer Fußbodenheizung von der Installation im Neubau?

Bei der Renovierung eines bestehenden Gebäudes greift man oft auf dünnschichtige Heizsysteme zurück. Diese werden normalerweise auf oder in den bereits vorhandenen Estrich verlegt, was zu einer geringeren Gesamthöhe im Vergleich zu herkömmlichen Heizestrichen führt. Die üblicherweise lange Trocknungszeit eines konventionellen Estrichs entfällt in der Regel, wodurch das Funktionsheizen und gegebenenfalls das Belegreifheizen kurz nach der Installation des Systems möglich ist. Die Verlegung des Oberbelags kann somit ebenfalls kurz nach dem Einbau des Fußbodenheizungssystems erfolgen.

Welche Möglichkeiten der Nachrüstung gibt es?

Es gibt verschiedene Systeme, die sich unter anderem in Bezug auf Heizquelle, Tragschicht und Ausführung unterscheiden. In Bezug auf die Heizquelle kann zwischen warmwassergeführten und elektrischen Heizsystemen unterschieden werden. Warmwassergeführte Systeme können im Verbund mit bestehenden Estrichen als dünn aufgetragenes schwimmendes System oder auch als Trockenbausystem installiert werden. Zum Teil können die Aufbauten sogar den Bauarten nach DIN 18560 und EN 1264 zugeordnet werden.

Elektrische Heizsysteme hingegen werden in der Regel im Verbund mit vorhandenen Estrichen installiert. Sie bestehen vorwiegend aus drahtgeführten Systemen, die auf einem Träger befestigt werden, oder aus dünnen Heizmatten, die keine Träger benötigen. Beide Arten werden auf der vorhandenen Lastverteilschicht (Estrich) fixiert und anschließend gemäß den vorgeschriebenen Schichtdicken eingespachtelt. Elektrische Heizsysteme unterscheiden sich in ihrer Watt-Leistung. Nicht alle Varianten sind für alle Arten von Parkett geeignet.

Warum ist die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen der Tragschicht oder der Heizelemente so wichtig?

Damit das neue Heizsystem ordnungsgemäß installiert werden kann, muss der Unterboden unter anderem ausreichend fest, eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Zusätzlich ist es wichtig, dass der Untergrund entsprechend seiner Art und der verwendeten Verlegewerkstoffe vorbereitet und bei Bedarf grundiert wird.

Kann auch der bestehende Estrich für die Verlegung der Fußbodenheizung genutzt werden?

Das ist möglich, wenn der Auftraggeber schriftlich bestätigt hat, dass die Konstruktion tragfähig, dick genug und geeignet ist. Diese Methode bedeutet einen nicht unerheblichen Eingriff in die Bausubstanz, denn hierbei werden Schlitze für die Warmwasserheizungsleitungen in den Bestandsestrich gefräst, dann die Rohre verlegt sowie angeschlossen und dann die Schlitze mit standfester oder auch selbstverlaufender, kunststoffvergüteter Spachtelmasse verfüllt. Danach erfolgt der weitere Aufbau bis hin zum Kleben des Parketts.

Welche energetischen Werte müssen beachtet werden?

Unabhängig davon, ob elektrische oder konventionelle Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme zum Einsatz kommen, muss sichergestellt sein, dass der Wärmedurchlasswiderstand der gesamten Fußbodenkonstruktion (Oberkante Heizrohr bis Oberkante Bodenbelag) den Wert von 0,15 m2-K/W gemäß EN 1264 nicht überschreitet. Insbesondere bei schwimmend verlegten Systemen kann der darauf liegende Fertigteilestrich zu einem erhöhten Wärmedurchlasswiderstand und damit zu Wärmeverlusten führen. Aufbauten mit geklebtem Parkett haben einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand als schwimmend verlegte. Bei vollflächiger Klebung kann die Vorlauftemperatur der Heizung um ca. 2 °C niedriger eingestellt werden. Obwohl die Berechnung und Bewertung des Wärmedurchlasswiderstands in der Verantwortung des Planers liegen, sollte der Parkettleger seinen Auftraggeber über etwaige Bedenken informieren.

Wie schütze ich mich vor etwaigen Gewähr-

leistungsansprüchen?

Aufgrund der Vielfalt an verschiedenen Systemvarianten und Herstellern ist es notwendig, den Anweisungen und Vorgaben der Hersteller solcher Systeme zu folgen. Dazu gehören unter anderem Angaben zur erforderlichen Untergrundbeschaffenheit, Untergrundvorbereitung und Einbauart. Es ist unerlässlich, auch die Anforderungen und Vorgaben zur Rohrüberdeckung, geeigneten Oberbelägen, Funktionsheizung, Vorlauftemperaturen usw. zu beachten. Dadurch ist auch sichergestellt, dass das passende Heizsystem für den ausgewählten Parkettboden verwendet wird. Wie so oft in der Bauabwicklung gilt auch hier: Eine gute Kommunikation zwischen Planer, Auftraggeber und Parkettleger im Vorfeld der Ausführung trägt maßgeblich dazu bei, dass der Boden am Ende einfach schön ist. aus Parkett Magazin 03/25 (Wirtschaft)