Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin

Schadensfall:

In einem Kaufhaus in Norddeutschland waren in mehreren Bereichen der Verkaufsflächen insgesamt 1.500 m2 Hirnholzboden verlegt worden. Kurz nach Fertigstellung der Arbeiten bemängelte der Bauherr gravierende Fugenbildungen. Der Sachverständige Manfred Weber nahm eine umfassende Schadensanalyse vor - und fand dabei eine ganze Reihe von Ausführungsmängeln.

Die Bodenarbeiten in dem Gebäudekomplex ereigneten sich wie folgt: Der Zementestrich war im April 2014 eingebracht worden (im Leistungsverzeichnis gefordert bzw. laut DIN 68702 entsprechend ein Zementestrich CT-C35-F5-S70-H45); das Funktionsheizen des Fußbodenheizsystems datierte mit Juni 2014; CM-Messwerte wurden mit Werten zwischen 1,7 - 1,8 CM-% kurz vor der Verlegung dokumentiert; das Hirnholz - 18 mm hohe Eiche-Klötzen - auf 1.500 m2-Gesamtfläche dann von August bis Oktober 2014 eingebaut; die Holzfeuchte war mit 9,2 % angegeben. Schon drei bis vier Wochen später ging eine Mängelanzeige wegen Fugenbildung ein.

Um die Schadensursache zu ermitteln, wurden Sachverständige hinzugezogen. Auffällig waren zunächst hohe Bodentemperaturen von über 30° C und eine Holzfeuchte von lediglich 5,3 %. Außerdem fielen Nacharbeiten auf: Nach Auftreten der Fugenbildung war der Boden in Teilbereichen angeschliffen und ausgekittet worden. Zwischenzeitlich hielt daher ein erster Sachverständiger die zu hohe Bodentemperatur als ursächlich für den Schaden. Indes vermutete und beurteilte ein zweiter Gutachter, dass die Einbaufeuchte zu gering gewesen sei und der Kitt herausgepresst wurde. Der Streit konnte nicht beigelegt werden.

Nicht nur Abrissfugen,

auch Kohäsionsbrüche im Estrichgefüge

Zwischen den Holzklötzen traten normale bis zu 1 mm breite Fugen sowie bis zu 6 mm breite Abrissfugen auf. Dieses Fugenbild trat alle 60 cm auf. "Das ist eine Abrissfuge, da ist irgendetwas passiert", stellte der inzwischen mit dem Fall befasste Manfred Weber fest. Unter dem Holz fand er schließlich "fast jedes Bruchbild, das es geben kann": Kohäsionsbrüche im 2K-PU-Klebstoff, im Estrichgefüge und auch in einer partiell aufgebrachten Ausgleichsmasse. Alle Risse verliefen analog zu den Abrissfugen des Holzbodens.

Bei weiteren Untersuchungen im Frühjahr 2016 ergab die Darrprobe schließlich 6,5 bis 7,0 % Holzfeuchte (Raumtemperatur 21° C; relative Luftfeuchte 32 bis 40 %). Das Raumklima war zu diesem Zeitpunkt also soweit in Ordnung.

Weber führte weitere Untersuchungen anhand von Holz- und Estrichproben im Labor durch. Unter anderem wurden 16 Holzproben über 8 Wochen bei einem konstanten Klima (ca. 20° C und 50 % relative Luftfeuchte) im Klimaschrank gelagert. Außer dem Gewicht vor und nach der Auffeuchtung wurden Maßveränderungen der Probenstücke ermittelt, um Rückschlüsse auf mögliche Verformungen des Holzes ziehen zu können. Bedeutende Abweichungen der Maße konnten jedoch nicht festgestellt werden. Restfeuchte aus dem Untergrund konnte daher völlig ausgeschlossen werden, gerade auch im Hinblick zu den Fugenbildungen wenige Wochen später nach Einbau.

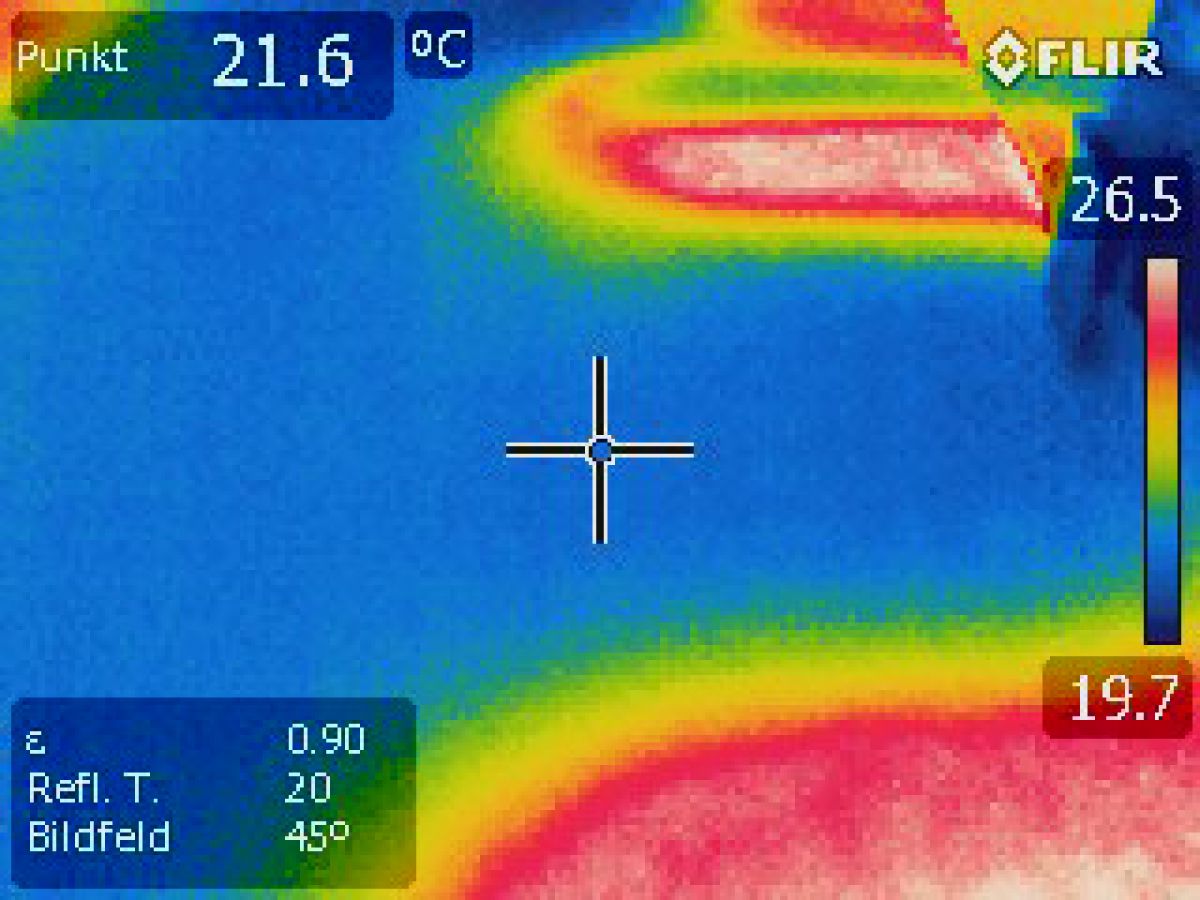

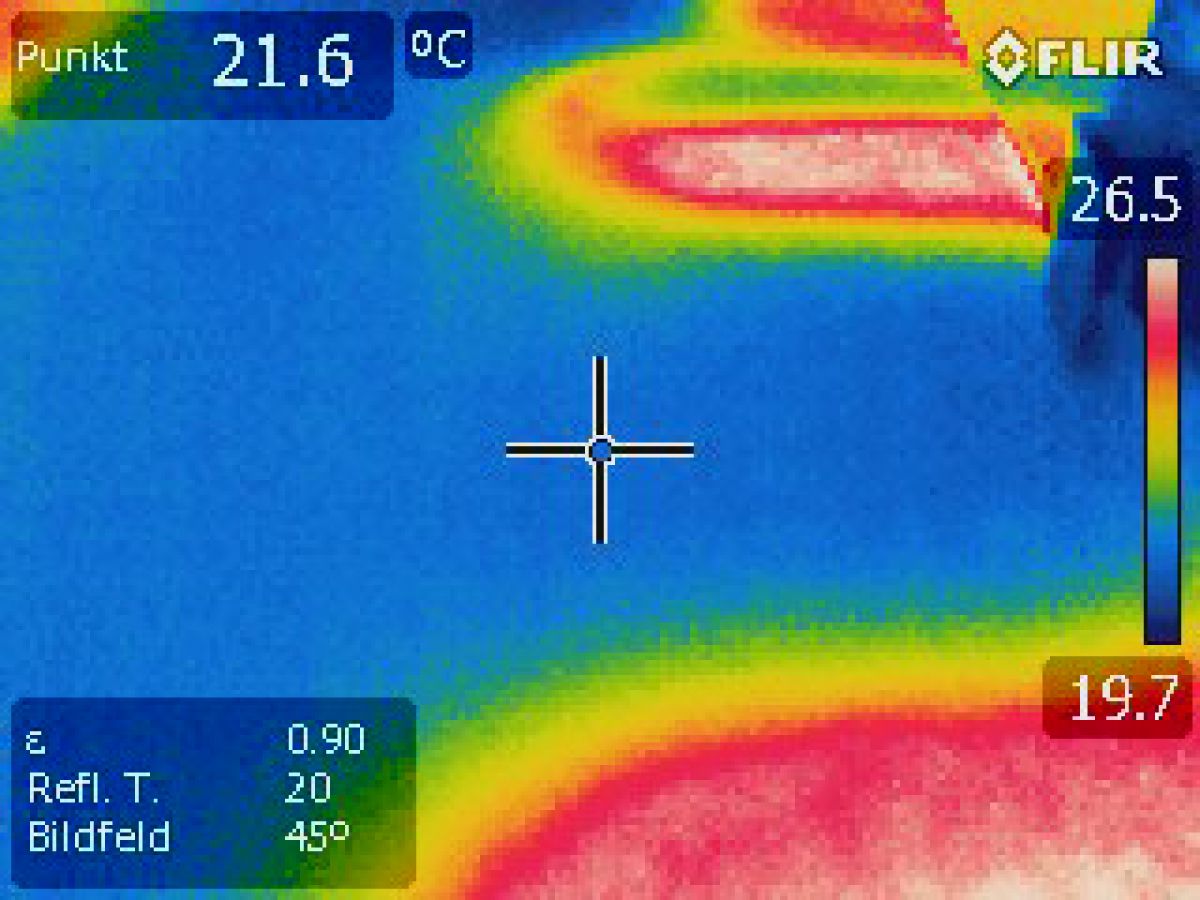

Aufschlussreich waren Untersuchungen mit der Wärmebildkamera auf den verlegten Flächen: In partiellen Bereichen des Bodens traten starke Temperaturdifferenzen auf. Offensichtlich beheizte die Fußbodenheizung in manchen Räumen nur Teilbereiche. Manfred Weber: "Das merken Sie ohne Wärmebildkamera nicht, im Raum ist es gleichmäßig warm, es funktionierte aber ein großer Teil der Fußbodenheizung nicht." Die Abstände der Heizrohre entsprachen den Normvorgaben und der Planung.

Schließlich sollten Ausbauplatten des Gesamtaufbaus aus Hirnholz-Parkett (18 mm), Spachtelmasse (5-6 mm) und Zementestrich (55-65 mm) Aufschluss geben. Die laut Norm mindestens geforderte Estrichgesamtdicke von 75 mm mit einer Rohr-

überdeckung von 45 mm für Holzpflaster war nicht eingehalten worden. Die Risse verliefen richtungsgleich über den Heizungsrohren.

Und dann wurde der Estrich geprüft: Drei Ausbauplatten wiesen in Tests im Mittel Biegezugfestigkeiten von 1,8 (Kleinster Einzelwert 1,0) sowie 2,3 und 3,9 N/mm2 auf. Lediglich die Dritte erreichte damit die geforderte Biegezugsfestigkeitsklasse CT-F5. Auch die Haftzugwerte des Estrichs waren nicht in der Lage, ein Parkett aufzunehmen. Und: "Die angegebene Gesamtdicke des Zement-Heizestrichs von 70 mm und die angegebene Überdeckungshöhe (Estrichdicke über Oberkante Heizrohr) - größer als 45 mm - war an allen Ausbauplatten nicht gegeben", stellte Weber fest.

400.000 EUR Schadenssumme,

verursacht durch mehrere Faktoren

Der Schaden für den Rückbau von Fußbodenheizung und Estrich - ohne Ausfallzeiten und Ein- und Ausräumen der Flächen - sowie die Rechtsanwaltskosten summierte sich schließlich auf 400.000 EUR. Manfred Weber konnte letztlich auf eine ganze Reihe von Ursachen für die entstandenen Mängel verweisen. "Zu 95 % sind immer mehrere Faktoren für einen Schaden verantwortlich." In diesem Fall waren dem Estrichleger Faktoren wie ein zu dünner und zu wenig fester Estrich zuzuschreiben. Für einen laut Angabe geplanten Zementestrich der Biegezugfestigkeitsklasse CT-F5 werden höhere Zementgehalte verwendet. Außerdem waren bei der Heizplanung zu hohe Temperaturen berechnet worden - statt für Holzpflaster jene für Fliesen. Über diesen Planungsfehler hinaus funktionierten auch einige Heizkreise nicht. Und auch der Parkettleger war beteiligt: Er hatte bei den Verlegearbeiten eine Ausgleichsmasse verwendet, die für Bodenbeläge und Parkett, aber nicht explizit für Holzpflaster freigegeben war. Außerdem hatte er in der Heizperiode Fugen ausgekittet.

aus Parkett Magazin 06/22 (Handwerk)

aus Parkett Magazin 06/22 (Handwerk)

Hirnholz auf FußbodenheizungFugenbildung hat viele Ursachen

In einem Kaufhaus in Norddeutschland waren in mehreren Bereichen der Verkaufsflächen insgesamt 1.500 m2 Hirnholzboden verlegt worden. Kurz nach Fertigstellung der Arbeiten bemängelte der Bauherr gravierende Fugenbildungen. Der Sachverständige Manfred Weber nahm eine umfassende Schadensanalyse vor - und fand dabei eine ganze Reihe von Ausführungsmängeln.

Die Bodenarbeiten in dem Gebäudekomplex ereigneten sich wie folgt: Der Zementestrich war im April 2014 eingebracht worden (im Leistungsverzeichnis gefordert bzw. laut DIN 68702 entsprechend ein Zementestrich CT-C35-F5-S70-H45); das Funktionsheizen des Fußbodenheizsystems datierte mit Juni 2014; CM-Messwerte wurden mit Werten zwischen 1,7 - 1,8 CM-% kurz vor der Verlegung dokumentiert; das Hirnholz - 18 mm hohe Eiche-Klötzen - auf 1.500 m2-Gesamtfläche dann von August bis Oktober 2014 eingebaut; die Holzfeuchte war mit 9,2 % angegeben. Schon drei bis vier Wochen später ging eine Mängelanzeige wegen Fugenbildung ein.

Um die Schadensursache zu ermitteln, wurden Sachverständige hinzugezogen. Auffällig waren zunächst hohe Bodentemperaturen von über 30° C und eine Holzfeuchte von lediglich 5,3 %. Außerdem fielen Nacharbeiten auf: Nach Auftreten der Fugenbildung war der Boden in Teilbereichen angeschliffen und ausgekittet worden. Zwischenzeitlich hielt daher ein erster Sachverständiger die zu hohe Bodentemperatur als ursächlich für den Schaden. Indes vermutete und beurteilte ein zweiter Gutachter, dass die Einbaufeuchte zu gering gewesen sei und der Kitt herausgepresst wurde. Der Streit konnte nicht beigelegt werden.

Nicht nur Abrissfugen,

auch Kohäsionsbrüche im Estrichgefüge

Zwischen den Holzklötzen traten normale bis zu 1 mm breite Fugen sowie bis zu 6 mm breite Abrissfugen auf. Dieses Fugenbild trat alle 60 cm auf. "Das ist eine Abrissfuge, da ist irgendetwas passiert", stellte der inzwischen mit dem Fall befasste Manfred Weber fest. Unter dem Holz fand er schließlich "fast jedes Bruchbild, das es geben kann": Kohäsionsbrüche im 2K-PU-Klebstoff, im Estrichgefüge und auch in einer partiell aufgebrachten Ausgleichsmasse. Alle Risse verliefen analog zu den Abrissfugen des Holzbodens.

Bei weiteren Untersuchungen im Frühjahr 2016 ergab die Darrprobe schließlich 6,5 bis 7,0 % Holzfeuchte (Raumtemperatur 21° C; relative Luftfeuchte 32 bis 40 %). Das Raumklima war zu diesem Zeitpunkt also soweit in Ordnung.

Weber führte weitere Untersuchungen anhand von Holz- und Estrichproben im Labor durch. Unter anderem wurden 16 Holzproben über 8 Wochen bei einem konstanten Klima (ca. 20° C und 50 % relative Luftfeuchte) im Klimaschrank gelagert. Außer dem Gewicht vor und nach der Auffeuchtung wurden Maßveränderungen der Probenstücke ermittelt, um Rückschlüsse auf mögliche Verformungen des Holzes ziehen zu können. Bedeutende Abweichungen der Maße konnten jedoch nicht festgestellt werden. Restfeuchte aus dem Untergrund konnte daher völlig ausgeschlossen werden, gerade auch im Hinblick zu den Fugenbildungen wenige Wochen später nach Einbau.

Aufschlussreich waren Untersuchungen mit der Wärmebildkamera auf den verlegten Flächen: In partiellen Bereichen des Bodens traten starke Temperaturdifferenzen auf. Offensichtlich beheizte die Fußbodenheizung in manchen Räumen nur Teilbereiche. Manfred Weber: "Das merken Sie ohne Wärmebildkamera nicht, im Raum ist es gleichmäßig warm, es funktionierte aber ein großer Teil der Fußbodenheizung nicht." Die Abstände der Heizrohre entsprachen den Normvorgaben und der Planung.

Schließlich sollten Ausbauplatten des Gesamtaufbaus aus Hirnholz-Parkett (18 mm), Spachtelmasse (5-6 mm) und Zementestrich (55-65 mm) Aufschluss geben. Die laut Norm mindestens geforderte Estrichgesamtdicke von 75 mm mit einer Rohr-

überdeckung von 45 mm für Holzpflaster war nicht eingehalten worden. Die Risse verliefen richtungsgleich über den Heizungsrohren.

Und dann wurde der Estrich geprüft: Drei Ausbauplatten wiesen in Tests im Mittel Biegezugfestigkeiten von 1,8 (Kleinster Einzelwert 1,0) sowie 2,3 und 3,9 N/mm2 auf. Lediglich die Dritte erreichte damit die geforderte Biegezugsfestigkeitsklasse CT-F5. Auch die Haftzugwerte des Estrichs waren nicht in der Lage, ein Parkett aufzunehmen. Und: "Die angegebene Gesamtdicke des Zement-Heizestrichs von 70 mm und die angegebene Überdeckungshöhe (Estrichdicke über Oberkante Heizrohr) - größer als 45 mm - war an allen Ausbauplatten nicht gegeben", stellte Weber fest.

400.000 EUR Schadenssumme,

verursacht durch mehrere Faktoren

Der Schaden für den Rückbau von Fußbodenheizung und Estrich - ohne Ausfallzeiten und Ein- und Ausräumen der Flächen - sowie die Rechtsanwaltskosten summierte sich schließlich auf 400.000 EUR. Manfred Weber konnte letztlich auf eine ganze Reihe von Ursachen für die entstandenen Mängel verweisen. "Zu 95 % sind immer mehrere Faktoren für einen Schaden verantwortlich." In diesem Fall waren dem Estrichleger Faktoren wie ein zu dünner und zu wenig fester Estrich zuzuschreiben. Für einen laut Angabe geplanten Zementestrich der Biegezugfestigkeitsklasse CT-F5 werden höhere Zementgehalte verwendet. Außerdem waren bei der Heizplanung zu hohe Temperaturen berechnet worden - statt für Holzpflaster jene für Fliesen. Über diesen Planungsfehler hinaus funktionierten auch einige Heizkreise nicht. Und auch der Parkettleger war beteiligt: Er hatte bei den Verlegearbeiten eine Ausgleichsmasse verwendet, die für Bodenbeläge und Parkett, aber nicht explizit für Holzpflaster freigegeben war. Außerdem hatte er in der Heizperiode Fugen ausgekittet.

Foto/Grafik: Manfred Weber

Rustikales Holzpflaster kann material- und raumklimabedingte Fugen im Mittel bis 1 mm haben, hier sind es 1,2 mm.

Foto/Grafik: Manfred Weber

Lediglich 30 mm Rohrüberdeckung des Estrichs, laut Norm sind für Holzpflaster mindestens 45 mm gefordert.

Foto/Grafik: Manfred Weber

Die Risse verliefen richtungsgleich über den Heizungsrohren.

Foto/Grafik: Manfred Weber

Brüche im 2K-PU-Klebstoff, im Estrich und in der Ausgleichsmasse verliefen analog zu den Abrissfugen.

Foto/Grafik: Manfred Weber

Die Wärmebildkamera zeigte partiell starke Temperaturdifferenzen. Die Fußbodenheizung beheizte nur Teilbereiche.